目次

●遠視性デフォーカス以外の眼軸長コントロール要因

慶應大学医学部と光生物学研究室は2016年に「波長360~400nmのバイオレットライト(紫の光)が眼軸の伸長を抑制する」ことを発見している。

これまでの研究で人でも動物でも屋外にいる時間が長いと眼軸の伸長が抑制されることがわかっていたが、その理由は謎だった。

慶応大ではバイオレットライトを浴びたヒヨコで眼軸の伸長を抑制する遺伝子EGR1が発現し、実際にも眼軸の伸長が抑制されていること、また水晶体眼内レンズ挿入手術において、バイオレットライトを透過するコンタクトレンズを用いたケースの方が、透過しないレンズを用いたケースよりも眼軸伸長が抑制されることを見出した。

LEDや蛍光灯などの人工照明にはバイオレットライトはほとんど含まれておらず、眼鏡レンズや窓ガラスもバイオレットライトはあまり透過しない。このため室内空間にはバイオレットライトは少ない。それが眼軸伸長を抑制するとすれば、これまで理由がわからなかった屋外作業による眼軸伸長抑制効果を根拠付ける有力な仮説となる。

眼鏡メーカーのJINSではこの発見を受けてさっそく、紫外線やブルーライトをカットしつつバイオレットライトを選択的に透過するレンズを使った眼鏡を開発、販売開始している。

おそらく今頃はより積極的に、バイオレットライトを網膜に照射することで近視の進行を止められるかどうかという実験が行われていることだろう。

結果次第では増え続けている子どもの近視をなくす方法が見つかるかもしれない。

この発見は屋外環境が近視進行を抑制するメカニズムの一端を明らかにするものであると同時に、遠視性デフォーカス以外にも眼軸伸長コントロール要因が存在することを明らかにするものでもあった。

ではこれ以外には眼軸伸長をコントロールする要因はないのか。

これまで挙げた方法以外の眼軸伸長抑止手段として、薬品がある。

シンガポールでの長期研究などにより、副交感神経遮断薬の一種であるアトロピンを点眼することで眼軸伸長を抑止することができることが明らかになっている。

その抑止効果はオルソケラトロジーなどよりも大きい。就寝前にアトロピンを0.01%配合した点眼薬を使うだけで、50%以上の抑止効果があると報告されている。

アトロピンはムスカリン拮抗薬で、以前から眼科で毛様体筋の緊張を解くための調節麻痺薬として用いられてきた「ミドリン」の仲間だ。ミドリンの有効成分であるトロピカミドより持続時間が長いため、瞳孔が縮小せずにまぶしさを感じるといった副作用が出やすく、臨床では使いにくいと考えられていたが、眼軸伸長抑制にはその持続時間の長さが効果的に作用しているらしい。

アトロピンによる眼軸伸長抑止効果の作用機序ははっきりしていない。だがアトロピンが副交感神経遮断薬であることから、眼軸伸長を促進しているのは副交感神経系からの刺激であることが示唆される。

日本でも既に、学童期の近視の進行を抑制することを目的にシンガポールで開発されたアトロピン配合の点眼薬「マイオピン」を処方する眼科クリニックがある。

マイオピンはアトロピンの濃度を0.01%まで下げることで副作用をなくしている。夜寝る前に点眼するだけでいいが、近視の進行を止める目的で使う場合は数年にわたり使い続ける必要がある。

アトロピンの点眼とオルソケラトロジーとの併用で近視進行を抑えようとした国内の研究もあり、症例数は少ないが大きな抑制効果が出たという報告が出ている。

筆者も娘の近視が眼鏡が必要なレベルまで悪化してしまったら、近視についての意識が高い眼科クリニックを探し、東レの「ブレスオーコレクト」などオルソケラトロジー用のコンタクトレンズと点眼薬「マイオピン」の両方を処方してもらおうと考えていたが、幸いその必要はなくなりそうだ。

先に「訓練前に進行しつつあった子どもの近視が回復し、訓練終了後に近視の進行が止まったとすれば、それは訓練により眼軸の伸長が止まったことを意味している」と述べたが、そうであれば視力訓練センターのトレーニング内容の中にも、眼軸伸長遺伝子の発現を止めたり、抑制遺伝子を発現させるシグナルが含まれていることになる。

だとしたら、それはどんなものだろうか。

●眼軸伸長の二重要因仮説

以下ではまず、人や動物の眼球成長期に眼軸伸長を促すシグナル、抑制するシグナルについて考えてみたい。

軸外収差説では「網膜周辺部における遠視性デフォーカス」を眼軸伸長を促すシグナルと仮定している。

しかし筆者は「人間も動物も、遠視性デフォーカスと近視性デフォーカスを区別できないのではないか」と考えている。

筆者は強度の近視の上に老眼も始まっているので、何も矯正しなければ遠くの景色はぼやけるし、メガネをつけると近くの文字がぼやけてしまう。しかし「両者のぼやけ方にどんな差があるか」と訊かれても「わからない」としか言えない。

カメラでマクロ写真などを撮影すると、被写体より手前も遠くもボケた写真ができる。だが「近くのぼやけ方と遠くのぼやけ方の差は何か」と訊かれても「わからない」としか言えない。

調節ラグ仮説でも軸外収差説でも、「目がどのようにして遠視性デフォーカスと近視性デフォーカスを区別しているのか」についての説明はない。

クリアな像とぼやけた像を区別しているのは、実際には目というより画像認識を司る器官、すなわち脳である。

はたして脳には、入力されてくるぼやけた画像からそれが遠視性デフォーカスなのか近視性デフォーカスなのかを判断する能力があるのか。

脳におけるピント調節の仕組みがわかれば、脳が遠視性デフォーカスと近視性デフォーカスを区別しているかどうかわかるかもしれない。探してみたが、それについての説明を見つけることはできなかった。

おそらく今のところ、人がどのようなアルゴリズムで目で捉えた対象にピントを合わせているのか、よくわかっていないのだと思われる。

以下は人体のピント機構についての筆者の推察である。

現在のカメラの多くはオートフォーカス(AF)機構を備えている。

カメラのオートフォーカスには赤外線等を被写体に投射し、その反射を捉えて距離を計測するアクティブ方式と、入射してきた画像から距離を計測するパッシブ方式に分かれる。

パッシブ方式はさらに、入射してきた光を二つに分けてそれぞれをセパレーターレンズに通し、センサーで二つの像の間隔を測って被写体までの距離を割り出す「位相差AF」と、画像のコントラストが高くなるようにピントを前後させることで適正なピントを割り出す「コントラストAF」に大別される。

人体にはアクティブ方式の距離計測器官は存在しない。光を分割して位相差を見る仕組みも備わっていない。このことから、人体のピント調節方式はカメラでいうコントラストAFに近いものと推測される。

オートフォーカスの中でも、位相差AFでは合焦ポイントがセンサーの撮像面より前にあるか、後にあるかを判別することができる。画像がボケている場合にも、それが近視性デフォーカスであるか遠視性デフォーカスであるかを判別できるわけだ。しかし同じこと、つまり近視性デフォーカスと遠視性デフォーカスの判別はコントラストAFではできない。そのためコントラストAFではピントを前後に動かしながら、一番くっきりと像が結ぶ位置を探っていくことになる。

この動作の人間版が「近視のメカニズム 前編」で言及した調節微動だと考えられる。

これまでの研究から判断して、デフォーカスが成長期における眼軸伸長のトリガーであることは確かだ。しかし遠視性デフォーカスと近視性デフォーカスの区別ができないとすると、デフォーカス単独ではトリガーとして役不足であろう。

筆者はそこにもう一つの要因が関わっているとみる。

それはアトロピンの眼軸伸長抑止効果から示唆される。

すなわち「副交感神経系の興奮」である。

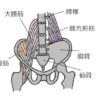

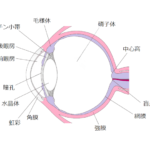

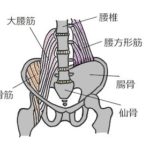

「近視のメカニズム 前編」で説明したように、毛様体筋のうち眼軸に対して同心円状に伸びるミューラー筋の支配神経は副交感神経系の動眼神経(副核)である。この神経が興奮するとミューラー筋が収縮し水晶体がふくらんで、目は近い位置にピントを移動する。脳は近方を見る場合には視覚を司る神経系のうち副交感神経系を興奮させ、遠方を見る場合には交感神経系を興奮させている。

「今、遠くを見ているのか、それとも近くを見ているのか」と脳が判定する際にも、交感神経系と副交感神経系の興奮を判断材料として使っているとみるのが自然だろう。網膜から画像信号が入力された際、交感神経系が興奮していれば「遠方を見ている」と判断し、副交感神経系が興奮していれば、「近方を見ている」と判断するわけである。

これも余談になるが、副交感神経系の興奮、ミューラー筋の収縮と連動しているのが瞳孔の縮小である。

動眼神経は瞳孔括約筋も支配しており、瞳孔括約筋、毛様体筋の神経コントロールは完全には分離していない。近くを見ようと毛様体筋を収縮させると、瞳孔も連動して収縮し、入射光が絞られて焦点深度が深くなる。

カメラ好きの人であれば、近接(マクロ)撮影では焦点深度が浅くなってボケが出やすくなることを知っているだろう。

水晶体のふくらみと瞳孔の縮小を連動させるこの仕組みは、目が近くにピントを合わせる場合、何もしなければ焦点深度が浅くなり過ぎてしまうため、それをカバーするための機構と考えられる。

脳が副交感神経系を興奮させて「近くを見ろ」という指示を出し、毛様体筋が収縮し、瞳孔が縮小して焦点深度を深めたにも関わらずデフォーカスが感知されると、脳は「遠視性デフォーカスが発生している」と捉え、その頻度や時間がある閾値を超えると「眼軸長が不足している」と判断し、眼軸伸長を司る遺伝子に発現を命ずる。

逆に遠方を見る際は毛様体のミューラー筋を弛緩させるために交感神経系が興奮している。この状態でデフォーカスのあるぼやけた映像を検知しても、脳は「ピントが合っていないが、これは近方の対象ではない」と判断し、眼軸伸長を命ずるトリガーとはしない。

つまり筆者は、

「副交感神経系の興奮とデフォーカスという二つの要因が揃ったときに眼軸の伸長が始まる」

と考えるわけである。

これを仮に「眼軸伸長の二重要因仮説」と呼ぶことにする。

繰り返しになるが、これは近視進行のメカニズムについての仮説ではなく、新生児から目の成長が止まるまでの眼球の成長の過程で用いられるメカニズムを説明しようとするものだ。

この仮説では、片目のまぶたを縫合した状態のぼんやりした画像が眼軸伸長を引き起こすのは、「脳がまぶた越しのぼんやりした画像を解析し、近視性デフォーカスではなく、遠視性デフォーカスによるものと判断したから」ではなく、「近くを見ようと副交感神経を興奮させたときに、デフォーカスと思われるぼんやりした画像信号が網膜から脳に入力されたため」であると解釈する。

デフォーカスと副交感神経系の興奮という二つの要因を眼軸伸長を促すシグナルとすると、成長期に眼軸の伸長をストップするシグナルとは何だろうか。

調節ラグ仮説からは、「調節安静位より遠方の物体を見た場合に生じる調節リード(近視性デフォーカス)が伸長ストップのトリガーではないか」という考えが真っ先に浮かぶ。

だが「近視性デフォーカスによって眼軸の伸長がストップする」という報告は、筆者の知る限りでは存在しない。

上で述べたように筆者は、「人間の脳は遠視性デフォーカスと近視性デフォーカスを区別できない」と考えているし、またヒヨコやサルなどでぼんやりした画像が眼軸の伸長を促すという実験結果からも、近視性デフォーカスが眼軸伸長のストップシグナルとなっている可能性は低いと考える。

軸外収差説と二重要因仮説からは、

「副交感神経系の興奮とクリアな画像という二つの要因が揃ったときに、眼軸の伸長が止まる」

という答えが浮かぶ。

筆者もそれはおそらく、眼球の成長期に関しては正しいと考える。

しかしこれまで述べてきたように、それではいったん正視状態に達した後、眼軸の伸長が止まらないことの説明にはならない。

では正視状態に達した後で眼軸の伸長が進んでしまう条件とは何だろうか。

●近視進行要因としての自律神経系バランス仮説

成長の必要がなくなったはずの眼球で硝子体が伸び続けることは、本来発現するはずのない遺伝子がなんらかの異常な要因で発現してしまった結果だと、筆者は考える。現象としては春の花が秋に「狂い咲き」するのに近い。

ではその異常な要因とは何か。

筆者はそれは、交感神経系と副交感神経系のバランスが崩れたことではないか、と推測している。

人類は700万年ほど前に誕生してから、ほとんどの年月を狩猟採集によって生きながらえてきた。狩猟採集時代には獲物を発見したり敵から身を守るために遠方に注意をこらすことが不可欠だった。その時代の人間は目覚めている時間の大部分を調節安静位より遠方(1m以遠)を見て、緊張気味に過ごしていたはずだ。

つまり人類は700万年間、交感神経系優位の日々を送っていたわけである。実際には人類がヒトになる以前、より原始的で小型の哺乳類であった時代からそれは変わっていないだろう。

しかし現代のヒトは外敵を恐れる必要がなくなり、獲物を探す必要もなくなって、安全な室内で手元を見て過ごす時間が増えている。結果、ご先祖様たちの目から見ればありえないほど副交感神経系優位の時間の割合が急上昇している。

副交感神経系の過剰興奮状態が視覚を司る神経系のバランスを崩し、本来は休眠すべき眼軸伸長を司る遺伝子を、意図せず発動させてしまう。

そして時期外れに発現した遺伝子は、眼球成長期と同じように、「副交感神経系の興奮とデフォーカス」という二つの要因をトリガーとして硝子体を成長させ始める。

この時点では既に眼球の成長期を過ぎ、眼軸伸長の抑制を司る遺伝子は活動を終了してしまっており、成長期に眼軸伸長のストップシグナルであった「副交感神経系の興奮とクリアな画像」はトリガーとして機能しない。

これが筆者が考える、6歳以降に起こる近視進行のメカニズムである。

近視は自律神経のバランスの崩れにより発生進行する人体の異常状態であって、「病気」そのものであり、眼科治療の対象とすべき症状である。

これについては、声を大にして訴えたい。

これに対して遠方凝視訓練がなぜ「効く」のか。

そこにも自律神経系のバランスが関わっている。

遠方凝視訓練では、「遠くを見ろ」という脳からの指示によって毛様体の交感神経系を興奮させている。

筆者は訓練による交感神経系の発動が、崩れてしまった交感神経系と副交感神経系のバランスを回復させる効果を持つのだと考える。

視力訓練センターで行われている遠方凝視トレーニングについて筆者は、「遠方凝視で初期の近視が回復する場合がある」という経験則を近視治療に適用すべく試行錯誤を重ねる中で、人体の眼軸長制御システムを正常化させるために必要な交感神経系の発動を促すよう訓練内容が最適化されていったのではないかとみている。

つまりここで公開しなかった視力訓練センターのトレーニング上の様々なノウハウは、視覚関連の交感神経系を活性化させるためのポイントなのではないか、ということだ。

訓練により交感神経系が活性化され自律神経系のバランスが回復することで、意図せず発現してしまっていた眼軸伸長を司る遺伝子は沈静化され、眼軸伸長を抑制する遺伝子が発現して、眼軸の伸びが止まる。

つまり、

「自律神経系のバランスの狂いが遺伝子の発現異常を通じて不要な眼軸伸長をもたらす。視覚を司る交感神経系を刺激することで崩れたバランスを回復させ、眼軸伸長を抑制することができる」

というのが筆者の仮説である。

仮に「(近視進行要因としての)自律神経系バランス仮説」としておく。

軸外収差説に対応したコンタクトレンズやオルソケラトロジー用のコンタクトレンズが眼軸伸長抑制効果を持つのは、副交感神経系の興奮と同時的な網膜周辺部からのデフォーカス画像信号の入力が眼軸伸長を司る遺伝子のトリガーとなっているからと考えられる。

そのうち後者の要因を取り除くことで一定の眼軸伸長抑制効果が得られるとしても、それは一種の対症療法であり、より根本的な対策は崩れてしまった交感神経系と副交感神経系のバランスを回復してやることにある。

副交感神経系を遮断するアトロピンの点眼が眼軸伸長を抑制するのは、副交感神経系の沈静化を通じて交感神経系とのバランスを回復させるから。

慶応大で発見されたバイオレットライトが眼軸伸長抑制効果を持つのも、遠方凝視訓練と同じく交感神経系を刺激し、視覚を司る自律神経系のバランスを整える効果を発揮しているから、と予想する。

この仮説はこれまでの多くの研究や実験の結果を矛盾なく説明できるものなので、筆者自身は「おそらくこれが正解だろう」と感じている。

●なぜ遠方凝視訓練で視力が回復するのか

ここで問題となるのは訓練による視力回復である。

我が家の娘の場合も事実として訓練により近視の進行が止まり、視力が回復したわけだが、近視の進行が止まるところまではこれまでの説明でいいとして、視力回復の機序については今のところ不明というしかない。

(以下、2021年9月に追記)

2020年9月、「それって!?実際どうなの課」という日本テレビの番組で、【一週間、森を見続けたら目は良くなるのか!?】という企画が放送されていた。芸人で近視のチャンカワイ氏が鬼怒川温泉のホテルに1週間滞在し、目によい事を続け、視力が回復するかどうかを検証する、というものである。結論は「きちんとした視力検査をした結果、0.4だった視力が0.9まで回復していた。この結果には専門家も驚いていた。」というものだった。

日本の眼科医の多くはトレーニングによる近視の回復を認めないので、事実を前にするとコメント不能に陥ってしまう。

視力0.4から0.9に回復したとすると、度数としては1D強ということになる。なおチャンカワイ氏は1980年生まれで、このとき40歳。

どうやらトレーニングによる近視からの回復は、年齢とは関係なく起こるもののようだ。

松戸視力訓練センターでも自衛隊(裸眼の視力が一定以上でないと入隊が許可されない)の入隊希望者が強度の近視の場合に、視力回復訓練で近視を一定程度回復させ、入隊できるようにする活動を続けており、多くの視力回復の実績をあげて自衛隊から感謝状を受け取っている。この場合も訓練で視力を向上させたのは成人である。

以上より遠方凝視訓練による視軸伸長の停止の効果と、同じ訓練による視力回復効果は、分けて考えたほうがよさそうに思われる。

近視で一度低下した視力測定の値が訓練で良くなるという場合、考えられるのは以下のような可能性だ。

1.角膜の屈折率が下がった

2.水晶体の屈折率が下がった

3.眼軸長が短くなった

4.水晶体の調節力が上がった

5.瞳孔が小さくなった

6.網膜の視細胞の機能が向上した

7.脳での画像解析力が上がった

もちろん、いくつか複数の要因が関わっている可能性もある。

一般的なオートレフでの測定では角膜と水晶体の屈折率と眼軸長をまとめて総合的な球面度数を出しているので、その数値が訓練前と後で変化していれば、上の1~3のどこかで変化があったことがわかる。

それ以上くわしく要因を確定するには、眼軸長の精密測定など研究レベルの解析が必要だ。

筆者が調べた限りでは、遠方凝視トレーニング前とトレーニング後で眼軸長を比較したデータはどこにも見つからなかった。

先に「いったん伸びた身長が縮まらないように、いったん伸びた眼軸がトレーニングで縮まること(3のケース)は考えにくい」と述べたが、前後方向に伸びた眼球が上下左右方向に膨らむよう変位することで、角膜前縁から網膜までの距離が短くなる可能性はある。

国際宇宙ステーションでは船内で生活する宇宙飛行士が遠視になることが知られている。それは地上で重力により圧縮されていた眼球が、無重力下でその圧力から解放されて上下方向に膨らみ、前後方向に縮んだ結果と考えられる。

トレーニングを通じて外眼筋や眼窩内の圧力が変化すれば、同じように眼球に変位が生じてもおかしくはない。

1の角膜の屈折率も可塑性はある。レーシック手術もオルソケラトロジーもそれを利用している。

角膜は背後を房水に支えられて形を保っており、房水は毛様体で産生されている。遠方凝視訓練を通じて房水の流れに変化が生じれば、外力を加えずとも角膜が扁平化して屈折率が下がることは考えられる。

「屈折性近視の改善」というコンセプトの是非は別として、視力訓練センターやアイトレーニングが謳うように4の「(毛様体筋が鍛えられて、あるいは機能回復をして)水晶体の調節力が上がった」という可能性もある。

たとえば持続的な遠方凝視によって毛様体筋中で遠近調節を担うミューラー筋をストレッチし、弛緩時の伸展量を増やしているのかもしれない。毎日の「股割り」トレーニングで開脚角度を徐々に大きくしてゆくようなイメージだ。

ミューラー筋の弛緩時の伸展量が増えた場合は調節力が働かない状態での水晶体の扁平率が高まることになり、2の「水晶体の屈折率低下」として観察されるかもしれない。

水晶体の調節力も機器があれば計測可能なはずだが、遠方凝視トレーニング前とトレーニング後でそれを比較したデータもどこにも見当たらなかった。

できれば視力訓練協会や視快研がそうしたデータを取って公開してほしいものだと思う。

そのようなわけで、遠方凝視訓練による視力回復の要因を推論するには現時点では情報が少なすぎる。

ここでは一応、上の自律神経系バランス仮説にからめて、

「交感神経系が活性化することで、眼球全体のバランスが副交感神経系の過剰興奮からくる過度の近方重視シフトから脱し、球面度数にして1~2Dほど遠視方向に変化する」

と説明しておくことにする。

これも仮説である。傍証として鍼治療で近視の程度を改善できたという報告を挙げておく。

鍼治療に自律神経系のバランスを回復する効果があることはよく知られている。自律神経系のバランス回復により近視が一定度回復するとすれば、視力回復訓練や鍼治療で近視が改善される理由もそれで説明できることになる。

●近視が始まった子どもたち全てに回復トレーニングを

それにしてもこれだけ多くの人が視力訓練センターやアイトレーニングで近視から回復しているのに、その原因を追求しようとする研究報告が見当たらないのはどうしたことだろうか。

「星を見つめると近視が治る」といった教えは、はるか昔から言い伝えられていた。ネットで検索すれば今もそうした体験談をいくらでも見つけることができる。

今や否定されつつある「仮性近視」「屈折性近視」といった概念は、おそらく「初期の近視は遠方凝視などの努力で回復することがある」という経験的な事実を説明するために、無理やりひねり出された学説であったのだろう。

その学説が間違いであったとしても、適切なトレーニングで近視が一定程度回復することが多数の事例により確められている以上、その事実を矛盾なく説明する論理が求められていることに変わりはない。

もし「日本視力訓練センター」が活動を始めた40年前に訓練による視力回復が事実であることを医学界が公式に認め、そのメソッドを普及させていれば、現在45歳以下の日本人の近視率は激減していただろう。

筆者は、トレーニングにより本当に近視が回復するかどうかを厳密な比較実験で検証しその効果を確認した上で、近視で視力が低下しはじめた児童すべてに対し、早期のうちに視力回復トレーニングを実施するよう推奨すべきであると考える。

過去40年もの間、トレーニングによる近視抑制効果の検証を拒否し続け、日本人に占める近視の割合の増加を無為に放置してきたことは、医学界の冒涜的怠慢である。

それはおそらく、眼鏡やコンタクトレンズ、レーシック手術などの「近視矯正産業」とのつながりが、眼科医の大きな収入源となっている事実と、無関係ではないだろう。

スマートフォンや携帯ゲーム機の普及に伴い、日本の子どもたちの視力は今も年を追って低下し続けている。

本記事がそうした状況をわずかでも変える一助となれば幸いである。