目次

●目の構造とピント調節の仕組み

以下では現在考えられている眼のピント調節と近視進行のメカニズムについて見ていきたい。

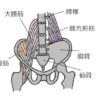

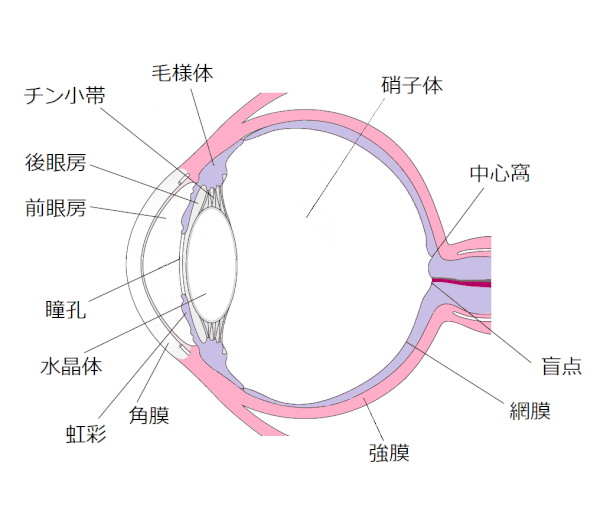

人間の眼は下の図のような断面を持っている。

教科書で見た人も多いだろう。

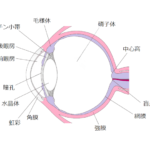

外から来た光は、まず角膜で屈折し、瞳孔で入射角を絞られ、続いて水晶体でも屈折し、続いて硝子体を通過して、網膜で視細胞に感知される。

このときちょうど網膜の位置に像の焦点がくればよく見えるのだが、網膜と焦点の位置がずれると映る像はぼやけてしまう。焦点が網膜上にぴったり合っている状態が正視、網膜より前に焦点が来てしまう状態が近視、後ろに来る状態が遠視である。

「目のピント調節がどのようにして行われるのか」については、議論があるようだ。

かつては「外眼筋により眼軸長が変化することで調節している」という「ベイツ説」と、「毛様体筋により水晶体の厚みが変化することで調節している」「ヘルムホルツ説」とが対立していた。現在受け入れられているのは後者だ。

そのヘルムホルツ説も、「毛様体筋が緊張すると水晶体の厚みが増す」ことについては合意されているが、「なぜ毛様体筋が緊張すると水晶体の厚みが増すのか」という機序に関しては、「毛様体小帯の緊張により、水晶体の周囲が圧迫されて調節されるとする緊張説」と「毛様体筋の収縮により毛様体小帯が弛緩し水晶体が球形に近づくことで起こるとする弛緩説」とに分かれているという。(「ウィキペディア」より)

ただ筆者が調べた限りでは後者の「弛緩説」しか見当たらなかった。

目の構造のイラストを見ると、チン小帯は目の前面を取り囲むように毛様体筋から伸びている。この状態で毛様体筋が収縮すれば、普通に考えてチン小帯は緩むのではなく強く引っ張られ、水晶体は薄くなるように思われる。

この点に疑問を感じて調べてみた。

実際には毛様体筋は、眼軸に対し同心円状に伸びる輪状筋(ミューラー筋)と眼の輪郭に沿って眼軸に対して前後方向に伸びる縦走筋(ブリュッケ筋)の二種類が複合してできている。前者は副交感神経系の支配を受け、後者は交感神経系に支配されている。

現在の定説では、「近くを見ようと意識すると副交感神経系が興奮し、毛様体筋のうちのミューラー筋が収縮し、チン小帯が緩み、水晶体が自らの弾力でふくらんで目のピントは近くに移動する」ということになっている。

目のピントは副交感神経系の興奮で近方に移動する。このことは副交感神経遮断薬を毛様体筋に使用することで遠視性調節麻痺(目の焦点が遠景にシフトし、近い位置の物体がぼやけて見える状態)が起きることで確かめられる。

ユーチューブにあった研究者によるCGモデルなどを見ると、毛様体筋は収縮すると目の強膜に沿って前方向に移動するように描かれている。

反対に遠くを見る場合、普通に考えると、「遠くを見よう」と意識することで交感神経系が興奮し、ブリュッケ筋が収縮することでチン小帯のテンションが高まり、水晶体が広がって薄くなり、目のピントは遠くに移動する――ということになりそうだ。実際、「遠くを見るときには交感神経系が優位になる」と書かれている文献はいくつも存在する。だが筆者が調べた限り、交感神経系が興奮することでどの筋肉がどのように動いてピントを遠方に動かすのか、具体的な説明はどこにも見つからなかった。

「毛様体筋は安静状態でも一定度の緊張を保っており、その緊張を解くことで遠方を見る」という説明もあった。これだと交感神経系は遠近調節に関わっていないか、あるいは交感神経系がミューラー筋に対し副交感神経系とともに二重支配を行っており、副交感神経系とは逆に弛緩作用を及ぼすと考えていることになる。文献を見る限り、現在では後者が定説であるようだ。

(2023.04.26追記)

ブリュッケ筋について、GPT-4で質問してみたところ、

「ブリュッケ筋は、毛様体筋のうち、環状筋(瞳孔括約筋)と放射状筋(瞳孔散開筋)に分類される筋肉で、特に瞳孔径調節に重要な役割を担っています。ブリュッケ筋が収縮すると、瞳孔が縮小し(瞳孔収縮)、光の量を減らすことができます。逆に、ブリュッケ筋が弛緩すると、瞳孔が拡大し(瞳孔散開)、光の量を増やすことができます。」

との回答が得られた。

つまり前後のピントを合わせるためではなく、瞳孔径の調節を担当する筋肉ということのようだ。

●視力検査の数字の見方

続いて視力について、基本的な知識をおさらいしておこう。

視力は視力検査でおなじみの「ランドルト環」という、一部が欠けた輪の見え方で定義されている。

ランドルト環はエドマンド・ランドルトというフランスの眼科医が考案した、黒く描かれた「直径:円弧の幅:輪の開いている幅=5:1:1」の輪だ。各視力ごとに対応する輪のサイズが決められていて、「視力1.0」とは「5m先にある、外側の直径7.5mm、幅1.5mmの円に開いた1.5mm幅の切れ目の方向がわかる」ということ。

「視力0.1」に相当するランドルト環は、視力1.0の環の10分の1の大きさだ。

0.1未満の視力は、5m先から0.1のランドルト環が見えなかった場合に、近づいていき、切れ目が判読できた距離で求める。式は、

0.1×判読距離/5

となる。

メガネやコンタクトレンズを処方する場合、先にも出てきたオートレフで眼の球面度数(Sphere)を測定する。

先に「両眼マイナス6.0~6.5D」と言ったのはこの球面度数のこと。「○○D」とは近視あるいは遠視の補正に必要なレンズの屈折力の数値「Diopter(ディオプター)」で、メートル表示の焦点距離の逆数で表される。D1.00なら焦点距離1m。D2.00なら0.5m。D3.00で0.333mということだ。「近視の矯正のために、それだけの度数のレンズが必要である」ことを意味しており、一般には0.25刻みで表示される。

以上からわかるように、オートレフでは角膜と水晶体の屈折力と眼軸長をひっくるめて、トータルでの眼の状態が近視なのか正視なのかを判定している。

オートレフでは、眼の奥の網膜に画像を投影し、網膜から反射された映像を調べて像が眼のどこに焦点を結んでいるかを測定する。近視以外に遠視・乱視の有無や強さも調べられる。この装置による検査を「他覚的屈折検査」と呼ぶ。

他覚的屈折検査では眼の調節力の影響を避けるため、測定の最中に見ている景色をぼやけさせたり、はっきりさせたりする。完全に眼の調節力を排除したい場合、調節麻痺薬を使って毛様体筋を弛緩させることもある。

また「レッドグリーンテスト(赤緑テスト)」といって、「赤の中の黒い環と緑の中の黒い環の、どちらがはっきり見えますか」とも質問される。

これは光の波長によって屈折の角度が異なり、焦点を結ぶ位置が変わるため(色収差)、周波数の高い緑と低い赤のどちらが網膜に近いところに焦点が来ているかを調べるものだ。

赤と緑では赤のほうがより奥に焦点がくる。緑に合わせると過矯正になってしまうので、両方がよく見えるか、もしくは赤が少しよく見えるようレンズの度数を調整する。

これに対し、視力表と矯正用レンズを用い、被験者が「一番よく見える」と答えたレンズの度数から眼の屈折異常値を求める方法が「自覚的屈折検査」である。

近視の場合、球面度数と視力はおおむね比例しており、

0.4÷裸眼視力=想定度数

という関係がある。

視力が0.4なら、眼鏡のレンズの度数はマイナス1.0D。0.1ならマイナス4Dということだ。

ただし視力を決める要素は球面度数だけではないので、正確に比例するわけではない。

眼の「遠点」から、およその度数を知ることもできる。

遠点とは「目から、はっきり見える範囲内でもっとも遠い点までの距離」のこと。「正視の場合は無限遠」とされている。

眼の前20cmから50cmまでぼやけずにはっきり見えたとすると、その眼は近視で、はっきり見える一番近い点までの距離である近点は20cm、遠点は50cmということだ。

焦点距離50cmのレンズの度数は「2D」なので、度数はマイナス2.00程度だと推測できる。

●近視は眼軸が長すぎることが原因だった

目の構造上、正視か近視かは、角膜と水晶体での光の屈折率と、眼球の長さ(眼軸長)の関係で決まる。

以前は屈折率に問題がある「屈折性近視」と、眼軸長に問題がある「軸性近視」があるとされていたが、近年、測定技術の進歩により角膜・水晶体の屈折率や眼軸長を解剖せずに正確に調べられるようになった結果、近視のほとんどは屈折率ではなく眼軸長に違いがある「軸性近視」であることがわかってきた。特に子どもの近視の進行は眼軸長の伸びが原因であることが明らかになっている。

眼軸長の違いを生むのは主に硝子体の長さである。

「硝子体が伸びすぎると近視になる」ということだ。

眼軸長の違いは成長の過程で生じる。研究報告(「屈折の経年変化(総説)」榊原七重)によれば、

「眼軸長は出生直後は16~17mmだが、成人(正視の場合)では23~24mm。その成長には3つの段階があり、Laesenらの報告によれば、18か月までが急激で3.8mm伸び、その後5歳までにさらに1.2mm伸びる。6歳以降の伸びはごく緩やかになり、個人差が大きい」

という。

角膜の屈折力は新生児では大きいが、3歳前後までに減少し、4~9歳までに成人と同程度になる。

水晶体も出生直後は球状で屈折力も大きいが、すぐに円盤化し生後12週間で屈折力は大きく減少する。その後も3歳頃まで早いペースで屈折力が低下を続け、5歳までにはほぼ成人と同程度の屈折力となる。

以上をまとめると、幼児は大人に比べて眼軸長が短いために遠視気味だが、角膜と水晶体の高い屈折力でそれを補っている。その後、眼軸長が伸びる一方で角膜と水晶体の屈折力が低下し、5歳頃までにほぼ成人と同じ状態になるということだ。

他の報告を見ても6~9歳と13~18歳の眼軸長の違いはわずかで、男女差(性差)の方が大きい。小学校低学年の男の子の眼軸の方が、中学高校の女性の眼軸より長いのである。この場合、体格では後者のほうが大きいはずなので、少し不思議な気がする。目の成長は体の成長より早いらしい。

正常であれば小学校入学以降、眼球はほとんど成長しない。

ところがなんらかの理由で6歳を過ぎても硝子体が成長して眼軸が伸びていくことがあり、それが近視の原因となる。

眼軸長が正常より1mm長いことは約3.0Dの近視に相当する。

現代では眼軸が伸びて近視となる子の割合が増えている。

文部科学省『学校保健統計調査』によれば、1979年に「裸眼視力1.0以下」の小学生の割合は17.9%だったが、2017年には32.46%と2倍近くになり、同じく「0.3未満」は2.6%から8.72%と3倍以上に増えている。

なお「学校保健統計調査の手引き」によれば、「左右のうち低い方の視力を記載する」とあるので、調査の数字は両目のうち低いほうの視力を意味しているようだ。

福島県立医科大学のレポートによれば、毛様体筋で水晶体の厚さをコントロールすることによるピント調節力は6歳頃がピークで、12~14Dに達するという。この調節力は9~10歳で11D、15歳で8Dと年齢とともに低下し、50歳では3D以下に落ちてしまう。

正視の場合の遠点は無限遠なので、そこから3Dとすると33cmが近点ということだ。50代になると矯正しなければそれより近くは見えなくなる。これが老眼である。

6歳以降に眼軸が過度に伸長し、調節力が働かない状態で測定した球面度数が近視に傾いても、目の調節力が高い間はそれでカバーできるため、視力の低下は外からはわからない。

加齢とともに目の調節力が落ちてくると学校で実施される年に一度の身体測定で視力の低下が発見されるが、そのときにはもう眼軸の伸長はかなり進んでおり、球面度数も正常値から大きく外れていることになる。

眼球の成長は5歳まで、体の成長も普通は10代後半には止まるわけだが、「近視の進行は20代後半まで見られるのがふつう」(「日本眼科医会」サイト)である。

結果、正視の場合より眼軸が5mm以上も長くなり、30mmを越える人も出てくる。ここまでくると「病的近視」とされ、伸びすぎた硝子体が網膜を圧迫して網膜剥離や緑内障をはじめとする様々な障害の原因となってしまう。

本来の成長期を過ぎても眼軸が伸びてしまう理由はどこにあるのか。

これまでの調査により、小児期の近視は「都市部で進みやすく、近業(目から近いところで行う作業)の割合が高いほど進みやすく、IQや学歴が高いほど進みやすい」こと、「戸外の活動が多いほど進みにくい」ことがわかっている。

日本人を含むアジア人はヨーロッパ系、アフリカ系の人々に比べて近視の割合が高いが、同じ中国人でもシンガポールに移住したグループとオーストラリアに移住したグループで近視の割合が全く異なる(「近視に関する研究」クーパービジョン)など、生活環境の影響が大きいと考えられている。

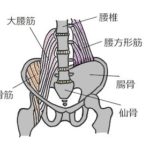

●眼軸長調整メカニズム

ここまで説明してきたように、近視の多くは硝子体を中心とする眼軸長の伸び過ぎによるものなので、「なぜ近視になるのか」は「なぜ硝子体が伸びすぎるのか」と言い換えてもよい。

2000年代に入り、眼軸伸長やその抑制に関わる遺伝子が明らかになってきた。

それらの遺伝子が発現するか否かで近視になるか正視でいられるかが決まる。問題はどんな状況でそれらの遺伝子が発現するのか、発現を決めている要因は何かということだ。

これについても動物実験などから「どうやらこれが眼軸が伸びる原因らしい」というトリガーがわかり始めてきた。

1990年代末、「眼軸長は網膜上の像の『ボケ』により伸長される。近業が多いと目の焦点調節のバイアスから誤った情報が送られて眼軸が過剰に伸長してしまう」という「調節ラグ仮説」が提唱された。

この説の出発点となった、動物を使った近視の実験がある。

ヒヨコの片眼に半透明の遮蔽板をつけて育てると、それをつけたほうの目の眼軸長が異常に伸長して近視になった。遮蔽板の代わりに凹レンズをつけても同じように近視になった。

逆に凸レンズをつけると眼軸長の伸びが抑えられて遠視になった。

子ザルの目に凹レンズをつけると、ヒヨコと同じように眼軸が伸びて近視になり、凸レンズをつけると眼軸の成長が抑えられて遠視になった。

遮蔽板や凸レンズをつける代わりに、子ザルの片目のまぶたを縫合して育てても、眼軸長が異常に伸長して近視になった。

しかし同じようにまぶたを縫合しても、暗闇で育てると伸長は起きなかった。

鳥や哺乳類も人間と同じように生まれたときは眼軸が短く遠視気味で、成長とともに伸び、適正な視力が得られる長さになると伸びが止まる。

そこで目が成長中の幼体に様々な障害を与え、それがどんな影響を及ぼすかが調べられたわけである。

あまり趣味のいい実験とはいえないが、これらの実験から、

「硝子体は角膜や水晶体の屈折率の変化に応じて、全体として正視になるよう成長の過程で長さが調節されている」

「網膜に常に不鮮明な像が映った状態では眼軸が異常に伸びてしまう」

ことが明らかになった。

動物はどのようにして角膜・水晶体の屈折率を確認しているのだろうか。

研究者たちは、動物の目の成長が遠視状態から始まっていることに着目し、

「近い位置を見たとき像がぼやけていると、『まだ遠視が解消されていない』と判断し、眼軸の成長を続ける」

「近い位置を見たとき像がクリアになると、『遠視が矯正された』と判断し、眼軸の成長を止める」

と考えた。

この動物の眼軸長コントロールの仮説を人間の近視に当てはめて説明しようとしたのが「調節ラグ仮説」である。

この説は、人間の目のピント調節にバイアスが存在することを根拠としている。

人間の目は安静にしていると、遠点に対して1.0~1.5Dほど近方にピントをあわせた状態で静止する。これを調節安静位(tonic accommodation トーニック・アコモデーション)と呼ぶ。

正視の目の遠点は無限遠なので、1Dでは1m、1.5Dでは70cm弱ということになる。

人間の目のピント調節にはバイアスがあり、調節安静位より近くでは調節不足で網膜より後ろに像が結ばれ(遠視性デフォーカス)、遠くでは調節過剰で網膜より前に像が結ばれる(近視性デフォーカス)。前者を「調節ラグ」、後者を「調節リード」と呼ぶ。

そんなズレがあってはまともに物が見られないのではないかと思ってしまうが、実際には調節ラグ、調節リードは眼の焦点深度(プラスマイナス0.5D)の範囲内に収まっているため、「ぼやけている」という自覚はされない。

視距離が短いほどラグは大きくなる。また近視の人は正視よりラグが大きい。

実は網膜は意識上では自覚されないこの調節ラグを感知していて、遠視性デフォーカスが起きている時間が長く続くと「遠視状態」と判断し、眼軸長の伸展が引き起こされるのではないか――

これが「調節ラグ仮説」である。

だがこの仮説に基づき近視進行を抑制しようとする実験が2000年代に各国で行われたものの、はかばかしい成果は出なかった。

続いて提唱されたのが「軸外収差仮説」で、これは「調節ラグ仮説」を発展させたものだ。

「近くを見る場合、網膜中心部で正確に焦点を合わせても、網膜周辺部では焦点が網膜より後ろに来てしまう遠視性デフォーカスが起きている。そのデフォーカスは眼軸が長いほど大きい」

ことが示され、それが刺激となって眼軸長の伸長を起こしているのではないかと考えられた。

動物実験で、網膜の中心部を破壊した上でデフォーカスを与えても、眼軸伸長が起きることが確認された。

この仮説に基づいて網膜周辺部で遠視性デフォーカスを起こさないよう屈折率を変化させた眼鏡やコンタクトレンズを使った実験を行ったところ、眼軸長の伸長を30~40%抑えられることがわかった。

角膜中心部の曲率を変える近視矯正術であるオルソケラトロジーでも、角膜は遠視性デフォーカスが起こりにくくなる形状に変化する。調査の結果、オルソケラトロジー用のコンタクトレンズを使った場合も30~40%の眼軸長伸長抑制効果が認められた。

こうした実験結果から軸外収差仮説の正しさが認められ、今では「網膜周辺部での遠視性デフォーカスが硝子体成長のトリガーとなっている」ことは眼科における常識となっている。

上述したように、新生児の眼軸は短く遠視傾向があるが、年齢とともに眼軸が伸びて目は5歳ぐらいまでに正視の成人と同じ状態になる。

眼軸の伸長は普通はそこまでで止まる。だが網膜周辺部で遠視性デフォーカスによるぼやけた像が投射される時間が長くなると、脳は「まだ目は眼軸の伸びが足りておらず、遠視状態にある」と判断し、止めたはずの硝子体の成長を再開させてしまう。

それにより眼軸が伸び、近視が進行していく――というのが軸外収差説による説明だ。

●軸外収差説から導かれる近視予防策

子ザルのまぶた縫合実験から類推すると、外が明るい状態で長時間目を閉じていると、網膜にぼんやりした像が投射され、それが眼軸を伸ばす刺激となって近視を進行させてしまう可能性が考えられる。

実際にアメリカで、

「生後2歳までの間に暗い部屋で寝ていた子供は成長しても10%しか近視にならなかったが、明るい照明下で寝ていた子が近視になる割合は55%に達した」

という報告がある。

この結果を信じるなら、「夜寝るときは部屋を真っ暗にする」ことが近視を防ぐ有力な方法ということになる。

「網膜周辺のぼやけた像が眼軸伸長のトリガーとなる」「より近くのものを見るほど網膜周辺で像がぼやける」というメカニズムから考えると、近くの物を見るときは少しでも遠くに置くことが望ましい。

本を読むときはできるだけ腕を伸ばすか、書見台を使って顔から離す。スマートフォンや携帯ゲーム機で長時間ゲームしない。勉強するときは机にかがみ込まないよう背筋を伸ばす。

また近くを見るときはできるだけ周囲を明るくする。

これは明るい場所では瞳孔が縮まるためだ。

瞳孔が縮小すると光が狭い範囲から入射することになり、焦点がずれていてもぼやけにくくなる。結果、調節ラグや軸収差が出にくくなり、近視が進行しにくくなると考えられる。

反対に暗い場所では瞳孔が広がり、入射した光は焦点の前後で大きく広がるため、ピントが少しでもずれると像がボケやすくなる。

「読書や勉強のときには手元を明るくしないと、目が悪くなる」ということは以前から言われてきたことだが、最新の理論によってもその正しさは裏付けられている。

余談になるが、近視や老眼であっても明るければ比較的よく見える。これは明るいと瞳孔が縮小し、焦点の合う範囲が広くなるためだ。このため近視や乱視、老眼では、明るいときと暗いときの視力の差が大きくなる。

小さな穴(ピンホール)越しに物を見ると、瞳孔が縮まるのと同じ効果が得られ、近視や乱視、老眼であっても像がぼやけずによく見えるようになる。これを「ピンホール効果」と呼ぶ。

ピンホールを通じて様々な方向を見られるよう、遮蔽板にたくさんの小さな穴を空けた「ピンホールメガネ」が数百円で市販されている。

ピンホールを通じて見た場合、近視の原因となる遠視性デフォーカスは小さくなる。

従って部屋を明るくし、近くを見る場合はピンホールメガネをかけて見るようにしていれば、近視の進行を抑制する効果が期待できるかもしれない。

同様の構造を持った「ピンホールコンタクトレンズ」も日本のユニバーサルビュー社で開発され、販売が始まっている。

ただしこれは近視用ではなく、ピンホール効果を利用した老眼用レンズとのことだ。

●軸外収差説の限界

このように「近視の原因を突き止めた」とされる軸外収差説だが、限界もある。

軸外収差説でも「近い位置を見たときのクリアな網膜像が眼軸延長のストップシグナルとなる」と考える点は調節ラグ仮説などと同じだ。

だがもし「近い位置を見たときのクリアな画像が眼軸伸長のストップさせる」とするなら、5歳ぐらいになって硝子体の長さが角膜や水晶体の屈折率に見合う状態になった時点で、眼軸伸長はストップするはずである。それが本来の成長過程のはずだ。

「そうならないのは、人間の目のピント調節に調節ラグが存在するから」あるいは「人間の眼球に軸外収差が存在するから」

とするなら、逆に全ての人間が近視にならなければおかしいことになる。

これまでの研究から、近視が進行していく過程で一般的な眼鏡やコンタクトレンズを使っても、近視の進行は止まらないことがわかっている。

その理由をうまく説明したのが軸外収差説だった。網膜中央部で適性な補正効果が得られるような眼鏡やコンタクトレンズを使っても、近くを見ている間は網膜周辺部では遠視性デフォーカスが生じており、それが眼軸伸長の原因となっているとする。

一方、同様にこれまでの研究から、近視になってきたのに眼鏡やコンタクトレンズを使わなかったり、あるいは本来より度数が低い眼鏡やコンタクトレンズを使ったとしても、近視が進行しなくなるということはない、と判明している(完全矯正した場合に比べて低矯正のほうが近視の進行が遅くなるという報告は存在する)。

遠くを見るときだけ眼鏡やコンタクトレンズを使い、近くを見るときには外すといったことをまめに行った場合も、近視の進行に大きな影響は与えられないことがわかっている。

「まめなつけはずし」に近いケースとして、近視の子どもに遠近両用レンズのついた眼鏡を装着してもらい、近いところを見るときには凹レンズの影響が出なくなるようにして近視の進行度合いを見た実験がある。いくつか行われた実験の結果は、「近視進行抑制効果がないわけではないが、ごく弱い」というものだった。

こうした結果は調節ラグ説や軸外収差説から考えると不思議に思われる。

近視が進んで目の焦点距離が変わり、それに対して正視に戻すような矯正を行わなければ、それまでは調節安静位より近方にあった本や液晶画面も、ある時点からは逆に遠方に位置するようになり、眼軸伸長の原因となっていた遠視性デフォーカスもなくなって、近視の進行も止まるのではないか、と考えるのが自然だろう。

実際、ヒヨコやサルを使った実験では、凸レンズをつけて意図的に近視の状態を作ってやると眼軸が伸びなくなり、遠視になってしまうことがわかっている。

これらの実験結果からは、「人間も近視になれば眼軸の伸びは止まるはず」という推測が導かれる。

だが現実はそうなっていない。

人間ではなぜ近視になっても眼軸の伸びが止まらないのか。動物実験から予想される結果が出てこないのはどうしてなのか。

人間の目の眼軸の伸長制御機構がサルやニワトリと根本的に違っているとは考えにくい。だが基本は同じとしても、何か他の動物とは違う要素が存在しているようだ。

動物実験で調べられたのは、幼体が眼球を成長させていく過程で眼軸長を調整する仕組みであり、これは人間の場合、5歳ぐらいまでの遠視解消過程に相当する。

だが近視の進行は眼球の成長が一通り終わった後の話である。とすればノーマルな成長過程とは異なるメカニズムを想定しなければいけないのかもしれない。

また軸外収差説だけでは「視力訓練センター」で行っているような遠方凝視トレーニングで視力が回復する理由も説明できない。

そもそも軸外収差説は眼軸が伸びる理由を説明しているだけなので、その理由を取り除いたとしても近視の進行が止まるだけで、視力の回復には結びつかない。

オルソケラトロジーや軸外収差に対応したコンタクトレンズを使っても、眼軸伸長抑止効果が40%以下に留まっていることからも、「網膜周辺部における遠視性デフォーカス」以外にも眼軸伸長に関わる別の要因が存在することが示唆される。

では人間の眼軸伸長に関わる遠視性デフォーカス以外の要因とは何だろうか。

≪ 近視の進行はトレーニングで止められる 前編 近視の進行はトレーニングで止められる 後編 ≫